1991년 4월말의 어느 날, 미주리 언론대학 딘 밀스(Dean Mills) 학장이 나에게 대학원과 연구 담당 부학장직을 맡아 달라고 제의했습니다. 나는 별 주저 없이 해보겠다고 대답했습니다. 다만 이미 세워 놓은 여름 방학 계획이 있어서, 예정된 일정이 끝난 8월 1일부터 하는 것으로 학장과 합의를 봤습니다.

이 대학에는 박사과정 학생이 30여 명, 석사과정 학생이 190여 명 있으며, 220여 명의 학부과정 학생과 65명의 교수가 있는데, 부학장의 가장 큰 임무는 대학원의 교과 과정 및 학생 관리에 관한 것이었습니다. 특히 박사과정 학생들의 장학금 배정과 조교 임명 등이 중요한 업무였습니다.

부학장으로서 나는 연 25만 달러(한화 2억 5000만원)의 장학금을 배정해야 했고, 약 30여 명의 연구 조교를 부학장이 임명했는데, 이 임명 절차가 모든 사람에게 공평해야 한다는 원칙 때문에 항상 큰 골칫거리였습니다.

미국 대학의 교수 평가는 교수들의 연구 실적을 중시하기 때문에 부학장은 또한 교수들의 연구 지원을 해야 합니다. 매년 약 7만 달러 정도의 연구 자금을 교수들의 신청에 따라 심사위원회를 거쳐 지급해야 하는데, 특히 테뉴어(종신 교수직)를 받지 못한 신참 젊은 교수들을 도와서 이들의 승진에 중요한 연구 자금을 지원해야 합니다.

그렇게 연구계획서를 심사하고 연구 자금을 배분하는 게 모두 권력을 행사하는 일 같지만, 사실은 불평 없이 교수와 조교 인력 300여 명을 거느린다는 것은 거의 불가능한 일이 아닐 수 없습니다. 특히 이 직책을 수행하는 과정에서 힘들었던 점은 매월 1 회 교수회의를 주재해야 하며, 매 학기말 교수들의 연구 실적을 평가해서 승진과 월급 사정을 위한 평가서를 작성하고 이를 교수들에게 직접 보여야 하는 일이었습니다. 특히 교수 평가에서 좋은 평가를 받지 못한 교수들은 그들의 불만을 주저 없이 항의하곤 합니다. 그래서 자칫하다가는 평소에 친했던 교수들과 거북한 사이가 될 수도 있습니다.

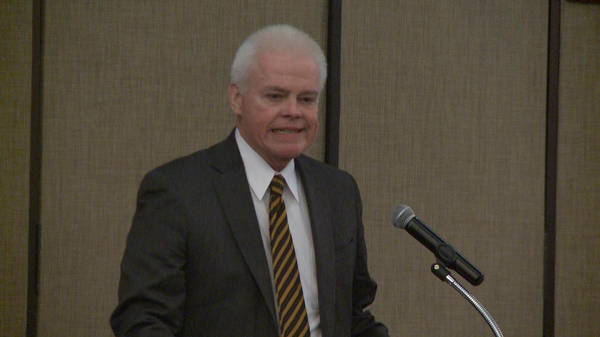

우리 대학에서는 1974년에 처음으로 부학장 자리를 신설한 이래 6명이 부학장직을 수행했습니다. 1990년에 에드 램배스(Edmund Lambeth) 부학장이 이 자리를 내놓은 이래 부학장직을 전국적으로 공모했으나 적임자를 못 찾은 학교 측이 내게 부탁을 해 온 것이었습니다. 나는 다음 적임자를 찾을 때까지만 하겠다고 했습니다.

나는 이미 1972년부터 학교 내의 골프협회와 볼링협회의 언론대학 주장으로 있으면서 이 대학 총장, 처장, 학장, 학과장 등 다른 과의 간부들과 운동경기를 통해서 친구처럼 이름을 부르며 지내는 처지였습니다. 그리고 언론대학이 직접 경영하는 상업지 ‘컬럼비아 미주리안’ 신문의 여론조사와 여론조사를 기반으로 한 신문 기사 작성을 내가 지도한 적이 있는데, 이 여론조사를 하는 과정에서 이곳의 지방 정치인들이나 타 대학 교수들과 여론조사의 대상이 될 정치적 현안에 대해 자문을 구했던 적이 있어서 학교 밖 인사들과도 알고 지내는 터였습니다.

미주리 저널리즘 부학장이라는 중요하면서도 조금은 거북한 자리를 내가 맡았을 때 놀라는 사람도 많았지만, 평소에 쌓아 놓은 이런 인맥 덕에 대학 행정 요직에 있는 사람들이 아주 친근하게 대해 주어 부학장 일하기가 아주 수월했습니다. 대학 간부들과의 친교가 얼마나 중요한지를 생각해 본 적이 별로 없었는데, 미국 대학 조직 내에서도 총장을 비롯한 각 처장들과의 친분이 중요하다는 것을 안 것도 그때 부학장직을 맡으면서부터였습니다.

우리 대학에는 학장이 있고, 부학장이 2명인데 한 명은 학부 담당이고 다른 한 명은 바로 대학원 담당인 나였으며, 그 아래로는 광고학과, 언론학과, 방송 뉴스 학과 등 3개 학과의 학과장이 있습니다. 매주 단과 대학 간부 회의에는 학장, 부학장 2명, 과장 3명, 그리고 교수 정책위원회 의장 등이 참석해야 하며, 이 매주 간부회의에서 학교의 상시적인 정책을 결정하고 행정상의 작은 문제를 논의합니다. 중요한 사항은 매월 1회 정기적으로 열리는 교수회의에 의결을 거쳐 결정하므로, 미국 대학의 학교 경영은 아주 민주주의적으로 진행됩니다만, 그만큼 비능률적인 면이 있어서 때로는 답답할 때도 많았습니다.

학장 부재 시에는 총장이 주관하는 대학 전체 월간 학장회의에도 가끔 참석할 뿐 아니라, 대학원 담당자 회의, 연구 담당자 회의에도 가야 하니, 매월 온갖 회의로 보내는 시간이 스케줄 대부분을 차지했습니다. 대학원생들의 등록이나 졸업 문제 등의 제반 학사 행정은 대학원 업무에 능통한 여직원이 담당했는데, 이 여직원은 그 자리에서 거의 20여 년을 근무하여 대학원 과정의 구석구석을 모르는 데가 없었으며 학사에 관해서 부학장의 서명을 대리할 권한이 있었습니다.

이 부학장을 수행하면서 가장 큰 골칫거리는 역시 연구 기금을 교수들에게, 그리고 장학금을 대학원생에게 나누어 주는 것이었습니다. 장학금 관계 교수 심사위원회 위원이 4명이었고, 연구기금 심사 위원회 위원이 4명이었는데, 나는 이들을 임명한 후 이들의 결정 사항을 보고 받아 장학금과 연구 기금을 배분했습니다. 그러나 장학금이나 연구비를 받은 사람들이 고맙다고 인사하는 말은 거의 들어본 적이 없었고, 대신 못 받은 친구들의 공격적인 불평을 원만히 무마시켜야 하는 골치 아픈 일들이 많았습니다.

나는 오래 전부터 60세에 은퇴하고 서울에 가서 살겠다는 계획을 세우고 있었습니다. 그래서 부학장직을 단 1년만 하겠다고 학장과 약속했는데 결국은 2년 가까이 부학장직을 수행해야 했습니다. 35세에 이 대학에서 조교수를 시작했으니, 25년을 마치면 퇴직 연금이 재직시 월급 실 수령액과 별 차이가 없게 됩니다. 우리 대학은 법적으로는 정년이 없으나 대부분 교수들은 65세에 은퇴를 합니다. 대개 그때가 되면, 교수들은 30여 년을 봉직했기 때문에 퇴직 연금이 실 수령액 기준으로 재직시 봉급보다 더 많아 지기 때문입니다. 젊고 건강할 때 은퇴하여 여행도 하고 책도 쓰자는 교수들이 있는 반면에, 일직 은퇴하면 일찍 죽는다고 70세가 되어도 은퇴 안하고 출근하는 교수들도 있습니다.

나는 부학장을 다른 교수에게 넘겨주었지만, 브래너(Brenner) 교수가 은퇴하면서 나에게 물려 준 스티븐슨(Stephenson) 연구소 소장직은 은퇴할 때까지 계속 맡기로 했습니다. 연구소장직을 가지고 있어야 연구 조교를 할당 받을 수 있고, 이 연구 조교 자리는 대개 내가 지도하는 한국 박사과정 학생들이 맡았으므로, 그들에게는 학비와 생활비를 제공받는 중요한 뜻을 가지고 있었습니다. (11)-2 미주리대 부학장에서 계속.